Natura 2000

Le dispositif Natura 2000 est fondé sur 2 Directives européennes.

La France a fait le choix d’une approche concertée et basée sur le volontariat pour mettre en œuvre Natura 2000 sur son territoire. Les projets d’aménagements ou les activités humaines ne sont pas exclus dans le site Natura 2000, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les objectifs de conservation des habitats naturels et des espèces du site.

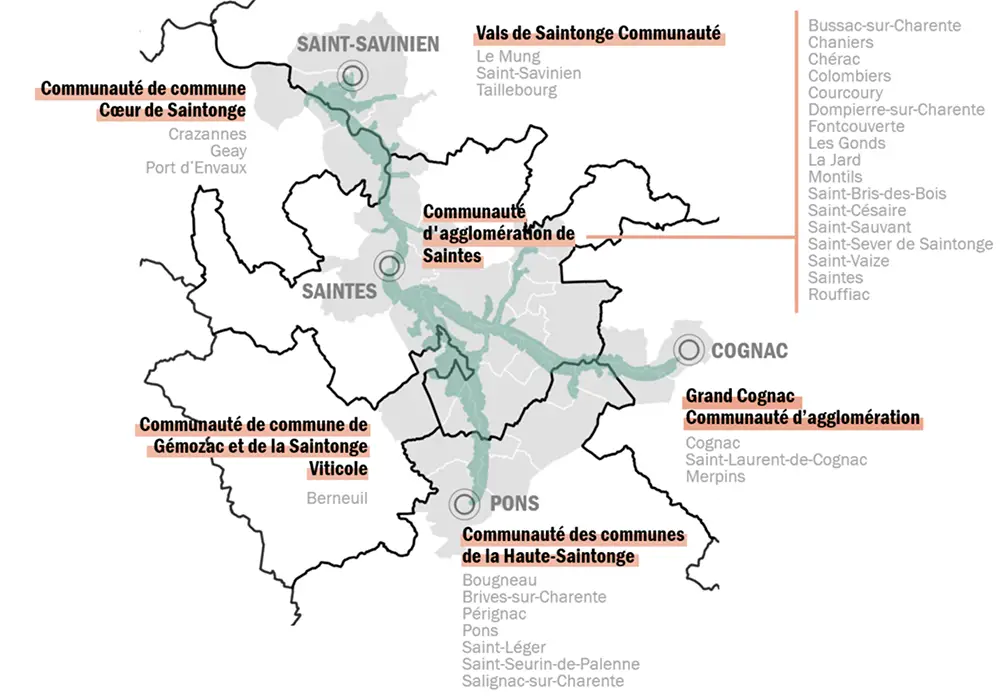

Le site Natura 2000 de la « Moyenne vallée de la Charente, Seugne et Coran » couvre une superficie de plus de 7000 hectares. Il s’inscrit sur le territoire de 34 communes de Charente-Maritime et Charente, et 6 intercommunalités.

Le périmètre du site Natura 2000 correspond aux vallées inondables de la Charente et de ses principaux affluents : Seugne, Coran, Bourrut, Escambouille, Rochefollet, Bramerit… Le site Natura 2000 est sillonné par 230 km de cours d’eau, dont 57 km de fleuve Charente.

Chaque site Natura 2000 dispose d’un Document d’Objectifs (DOCOB). Il constitue une véritable « feuille de route » pour le site. Il décrit le territoire et définit les objectifs, les actions et leurs modalités de mise en œuvre et de suivi.

iframe

- Une boite à outils

Le dispositif Natura 2000 en France est contractuel et volontaire. Il offre la possibilité, pour toute personne qui le souhaite et qui détient des droits (propriété, fermage, bail,...) sur des parcelles du site Natura 2000 :

- De signer une Charte Natura 2000,

- De solliciter des aides financières, grâce à un Contrat Natura 2000 ou des Mesures Agro-Environnementales, pour protéger des milieux naturels - Un appui

Un animateur Natura 2000 est désigné pour chaque site. Il est missionné pour accompagner et conseiller tous les acteurs du territoire sur toute question relative au dispositif Natura 2000 et au patrimoine naturel du site.

L'animateur Natura 2000 est un référent et une ressource mis à disposition du territoire. - Un réseau

En France, la gestion des sites Natura 2000 est basée sur la concertation.

Cette approche permet d’instaurer le dialogue entre les différents acteurs d’un même territoire, et de co-construire la gestion du site Natura 2000.

Un Comité de Pilotage, composé de représentants des acteurs locaux, assure la définition des grandes orientations pour la gestion du site ainsi que le suivi des actions. - Une ressource

Le dispositif Natura 2000 participe à l’amélioration des connaissances sur la biodiversité et le fonctionnement écologique des écosystèmes. Ces connaissances sont une ressource précieuse pour le territoire.

Les milieux naturels et les écosystèmes préservés sur un site Natura 2000 rendent d’innombrables et indispensables services à l’Homme (circulation, épuration, recharge des nappes phréatiques, alimentation, matières premières,…) - Une responsabilité

L’Europe, la France et la structure animatrice portent la responsabilité de la préservation du bon état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000.

Institutions, collectivités, acteurs locaux, propriétaires privés, usagers... nous sommes tous concernés par le site Natura 2000. Chacun peut agir à son niveau, volontairement.

Une animatrice Natura 2000 est à votre disposition, gratuitement, pour vous appuyer dans la prise en compte des enjeux du site et la mise en place d'actions pour sa préservation.

L’eau est un élément central, dont dépendent la biodiversité et les paysages du site. Le site Natura 2000 s’inscrit presque entièrement dans la vallée inondable de la Charente et de ses affluents.

Une grande partie des activités et des usages du territoire s’appuie sur le contexte humide de cette vallée : agriculture, alimentation en eau potable, loisirs, pêche,...

En Moyenne vallée de la Charente, Seugne et Coran, 16 habitats naturels, 66 espèces animales et 1 espèce végétale sont rares et menacés à l’échelle européenne. Ils sont dits "d'intérêt communautaire" et ont justifié la désignation du site Natura 2000.

Saintes Grandes Rives, l’Agglo a repris l’animation du site Natura 2000 de la Moyenne vallée de la Charente, Seugne et Coran depuis août 2021.

L’Agglomération de Saintes est chargée de la mise en œuvre des actions définies dans le Document d’objectifs.

Elle assure la mise en place du processus de concertation et la Présidence du Comité de Pilotage.

L’Agglomération de Saintes a associé les 5 autres intercommunalités concernées par le site qui s’impliquent politiquement et financièrement dans l’animation :

- Vals de Saintonge Communauté

- Grand Cognac Communauté d’Agglomération

- Gémozac et la Saintonge viticole

- Communauté de communes Coeur de Saintonge

- Communauté de communes de la Haute-Saintonge

34 communes sont concernées par le site.

L’animation et les actions portées dans le cadre du dispositif Natura 2000 sont financées en partie par l’Etat et l’Europe.

Une animatrice est désignée pour faire vivre le site et mettre en œuvre la gestion et l’animation, en s’appuyant sur les outils propres à Natura 2000. L’animatrice Natura 2000 est à votre disposition, gratuitement, pour vous accompagner dans la prise en compte des enjeux du site et dans la mise en place d’actions pour sa préservation.

Zones humides

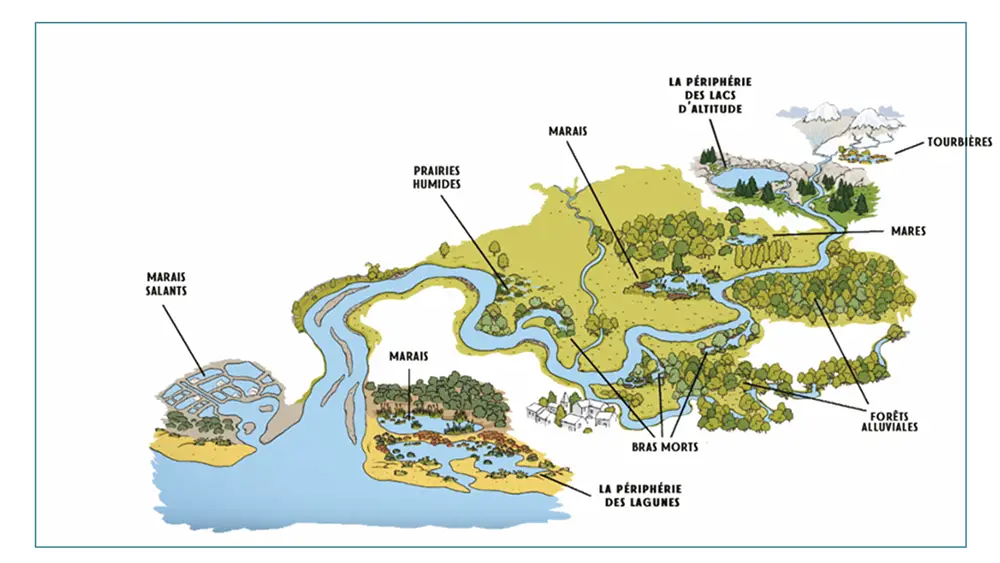

Marais, tourbières, prairies humides, terrains habituellement inondés ou gorgés d’eau de façon permanente ou temporaire… Entre terre et eau, les milieux humides présentent de multiples facettes et se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle.

Il n’existe pas de zones humides identiques. Elles sont toutes caractérisées par la présence permanente ou prolongée de l’eau et se différencient par leurs caractéristiques spécifiques, la végétation qu’elles accueillent, etc : on distingue plusieurs grands types de zones humides.

Attention – ne pas confondre zone humide et zone inondable

Les zones humides sont définies dans le code de l’environnement, Art L211-1, comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

Les grands types de Zones Humides

Menacé par les activités humaines et les changements globaux, ce patrimoine naturel fait l'objet d'une attention toute particulière. Sa préservation présente un enjeu à la fois environnemental, économique et social. On parle de fonction des zones humides.

Ainsi, leur rôle est déterminant sur plusieurs points :

- Elles constituent d’importantes et nécessaires réserves hydriques naturelles, capables de restituer l’eau stockée tout au long des périodes de sécheresse;

- Elles contribuent fortement à la protection contre les inondations ;

- Elles contribuent à l’amélioration de la qualité des Eaux et donc à l’amélioration de la santé publique de par leur capacité d’autoépuration des eaux ;

- Elles forment des réservoirs de biodiversité aussi bien terrestre qu’aquatiques ;

- Elles contribuent à l’approvisionnement et à la production alimentaire ;

- Elles participent à la lutte contre le changement climatique par leur fonction puit-carbone, et renforcent notre capacité d’adaptation ;

- Elles sont un atout pour le tourisme, les loisirs, les activités économiques d’accueil, grâce aux aménités paysagères qu’elles procurent.

Dans le cadre des études préalables à l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), Saintes Grandes Rives, l'Agglo engage un diagnostic de ses zones humides, en concertation avec les acteurs locaux. Il s’agit d’une déclinaison du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Charente.

La volonté politique de l'Agglomération de Saintes est de réaliser cet inventaire localement, au plus près des acteurs. Ainsi, l'Agglomération a confié la réalisation aux Syndicats de rivière de son territoire.

Les objectifs des inventaires sont multiples et doivent notamment renforcer la protection de ces sites qui jouent un rôle essentiel (Cf fonction des zones humides).

L’inventaire se réalise en plusieurs étapes et sur une méthodologie précise et encadrée règlementairement

Le financement est assuré par l’Agence de l’Eau Adour Garonne et l'Agglomération de Saintes

Assurer le bon fonctionnement des zones humides nécessite de mieux les connaitre, pour mieux les protéger, les réhabiliter et les gérer.

Cet inventaire doit favoriser la prise de conscience de l’importance des zones humides pour la ressource en eau et la biodiversité, et permettre leur préservation et leur intégration dans les projets d’aménagement du territoire.

L’inventaire vise à :

- localiser, caractériser et cartographier les zones humides de manière aussi exhaustive que possible ;

- évaluer ces zones humides, décrire leur état et leurs fonctionnalités.

Cette nouvelle connaissance permettra :

- d’aider les acteurs locaux (collectivités, profession agricole…) à mieux prendre en compte ces milieux dans l’aménagement du territoire et les différents projets ;

- d’identifier les enjeux de préservation ;

- de définir sur le long terme des actions de valorisation ;

L’inventaire des zones humides comprend différentes étapes.

- Une partie technique qui consiste à assurer les relevés de terrain (Cf cadre règlementaire et méthodologie), à les compiler, les traiter, …

- Une phase de concertation, primordiale pour présenter l’étude, les objectifs, les résultats et pour répondre aux interrogations, lever les doutes…

Sur chaque commune (ou groupe de commune) est mis en place un Groupe d’Acteurs Locaux (GAL).

Le GAL est mis en place sur proposition du Maire et validé en conseil municipal en amont du début de l’étude. Son rôle est de suivre le travail d’inventaire et de l’enrichir par le biais de connaissances de terrain. Il est le lien entre le chargé d’étude et la population locale facilitant ainsi l’appropriation du travail réalisé et les préconisations éventuellement associées.

Le GAL sera présidé par le Maire et composé d’acteurs locaux représentatifs en veillant à respecter un certain équilibre dans la représentation des différents intérêts.

Le GAL peut regrouper le maître d’ouvrage, le prestataire, les propriétaires, les exploitants (Agricoles, Forestiers, …), la chambre d’agriculture, les services de l’État, du département mais également les associations de pêche, de chasse ou de préservation de l’environnement et tout autre acteur local que la commune jugera pertinent.

La méthodologie d’inventaire est cadrée par un arrêté relatif à l’identification et à la délimitation des zones humides (24 juin 2008 modifié en octobre 2009) :

« Pour la mise en œuvre de la rubrique 3. 3. 1. 0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants :

1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :

-soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ;

-soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté. »

Pour en savoir plus

L’agglomération de Saintes s’implique d’ores et déjà dans la préservation des zones humides :

- de manière indirecte de part ses compétences Eaux

- de manière plus concrète avec l’animation Natura 2000

Le 2 janvier Journée Mondiale des Zones Humides